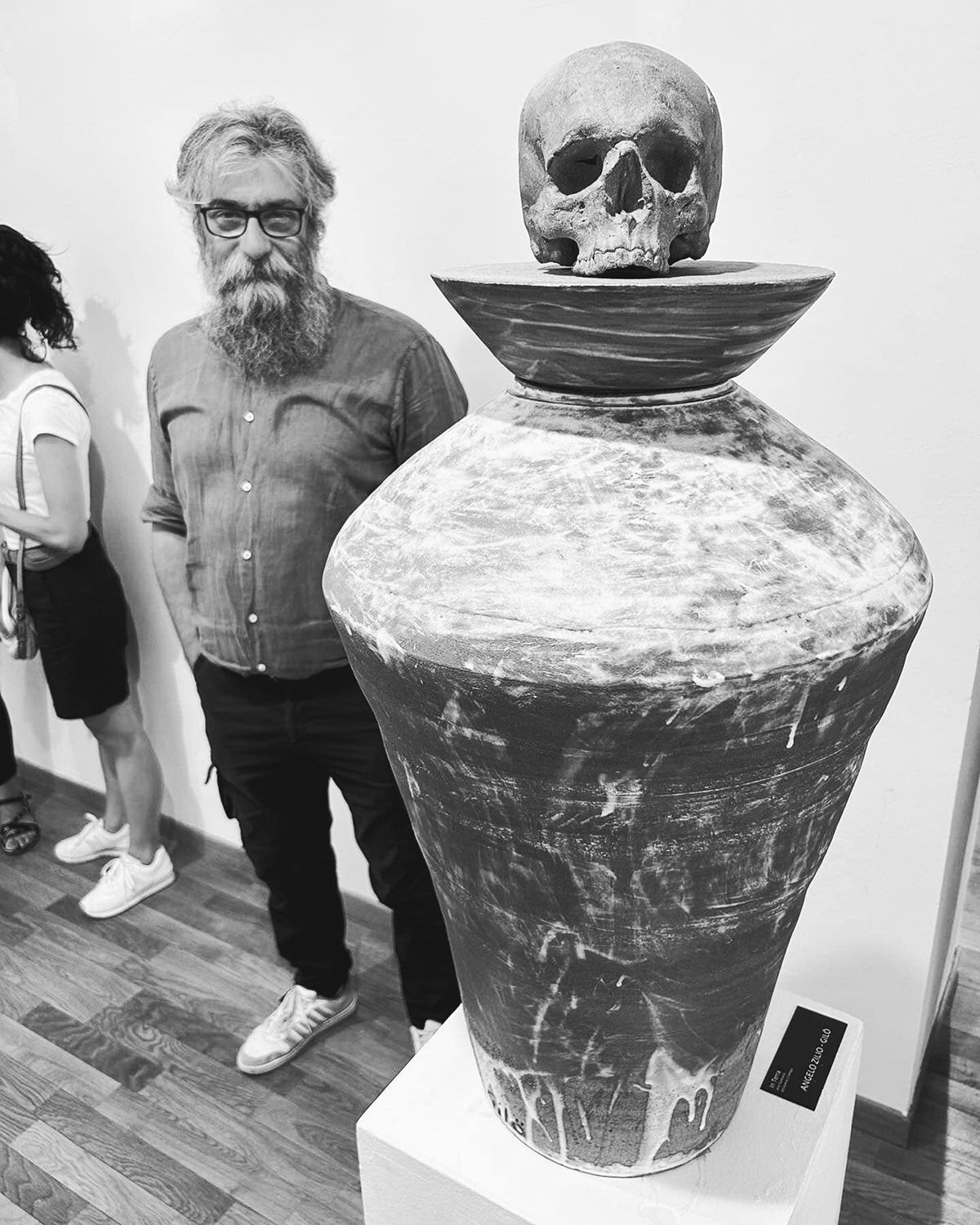

In Terra Project

Urne funerarie attraverso il tempo

Memento mori

Oggi più che mai della morte non si parla, non se ne parla.

Come se così facendo questa non si presentasse.

E invece lei arriva, puntuale, secondo il suo tempo: e noi non siamo pronti.

Non parlo solo della nostra morte, ma anche di quella delle persone più o meno vicine a noi.

Quando arriva non siamo pronti e così abbiamo difficoltà ad elaborare il lutto.

Oggi la morte è censurata persino negli ospedali, dove mostra la sua vicinanza con il dolore: due cose delle quali preferiamo tacere.

Anche quando viene mostrata negli orrori della guerra o in altri orrori, viene spettacolarizzata, togliendole l’aspetto drammatico e rendendola visione vojeuristica, puntando sul contorno di fatti e sul cosa e sul come è successo, ma mai sulla sostanza.

La morte è l’ultimo atto della vita, la morte appartiene alla vita.

Albert Camus diceva: “è vivo, quindi deve morire”, ma a differenza di Sartre riteneva che la vita valesse la pena di essere vissuta; il mito di Sisifo è lì a testimoniarcelo.

Il culto dei morti nasce per questo, per dirci che non è finita lì, che non siamo semplicemente un mucchietto di cenere, di polvere, di ossa.

O meglio è vero che siamo polvere, ma ciò che rendeva quest’ultima diversa da quella che togliamo dalle cose abbandonate, era il desiderio, letteralmente la mancanza delle stelle, letteralmente il sapere che qualcosa dentro di noi anela all’infinito, per cui non può finire.

Una grande urna, sproporzionata al volume delle nostre povere ceneri, vuole ricordarci questo, essere segno che si pone come memento mori, sapendo che da quel momento capiremo tutto.